Retrouvez les temps forts du mois de juin, à Paris comme en circonscription : mission d’évaluation du programme Action cœur de ville, réunions de travail et rendez-vous, visite ministérielle, assemblées générales, cérémonies, inaugurations,…

Rapport d’évaluation sur le programme « Action Cœur de Ville » (ACV)

Le 25 juin dernier, après six mois de travail, j’ai présenté avec mon collègue Julien Gokel un rapport d’évaluation sur le programme Action Cœur de Ville, un programme lancé en 2018 pour revitaliser les centres-villes des villes moyennes.

Un programme ambitieux et partenarial

ACV concerne aujourd’hui 243 communes

– Porté par les maires, appuyés par un chef de projet local, avec le soutien des intercommunalités, de l’ANCT, des régions et départements.

– Un modèle décentralisé et co-construit, fondé sur des projets locaux.

Des moyens financiers significatifs mais inégaux

– 11,5 milliards d’euros mobilisés depuis 2018, dont 1,5 milliard de l’État.

– Les collectivités locales portent 50 % des coûts, mais manquent de visibilité pluriannuelle.

– Des inégalités territoriales subsistent : les communes les mieux dotées en ingénierie captent plus de ressources.

Des résultats contrastés selon les volets du programme

Habitat

Succès notable : rénovation de l’habitat ancien, 28 000 logements financés par Action Logement mais en tout 280 000 logements rénovés.

Mais complexité des procédures (DUP) et dispositifs fiscaux peu utilisés (Denormandie).

– Proposition : simplifier les outils et renforcer l’incitation fiscale.

Commerce

Impact limité : vacance commerciale élevée (13,4 % en 2023).

Succès du poste de manager de commerce, mais manque de moyens et de formation.

– Proposition : pérenniser et professionnaliser ce poste.

Faible mobilisation des outils fiscaux et baux commerciaux rigides.

– Proposition : réformer les baux et renforcer la régulation locale des loyers.

Mobilités, patrimoine, services publics

Des avancées locales, mais des projets encore trop sectoriels.

– Proposition : mieux articuler les volets commerce, mobilité et aménagement.

Des enjeux de gouvernance à clarifier

La gouvernance reste trop centrée sur les maires des villes-centres, générant des tensions avec les intercommunalités.

La coopération territoriale doit être renforcée, en particulier dans les PLUi et la planification foncière.

– Proposition : favoriser une approche à l’échelle du bassin de vie et de l’intercommunalité.

Un programme apprécié mais perfectible

– Les élus saluent un programme souple et accélérateur de projets.

– Les habitants perçoivent une amélioration du cadre de vie.

– Toutefois, l’impact économique global reste difficile à mesurer, et les effets dépendent fortement du portage local.

Perspectives et propositions clés

– Proroger le programme au-delà de 2026 pour consolider les acquis.

– Renforcer l’ingénierie territoriale et les moyens humains locaux.

– Simplifier les procédures, mieux coordonner les services de l’État, et évaluer plus finement les impacts.

Pour consulter la synthèse du rapport, cliquez ici.

Pour consulter le rapport dans son intégralité, cliquez ici.

Retrouvez l’article du média Localtis consacré au rapport ici.

Retour en vidéo sur la présentation du rapport ou cliquant ici.

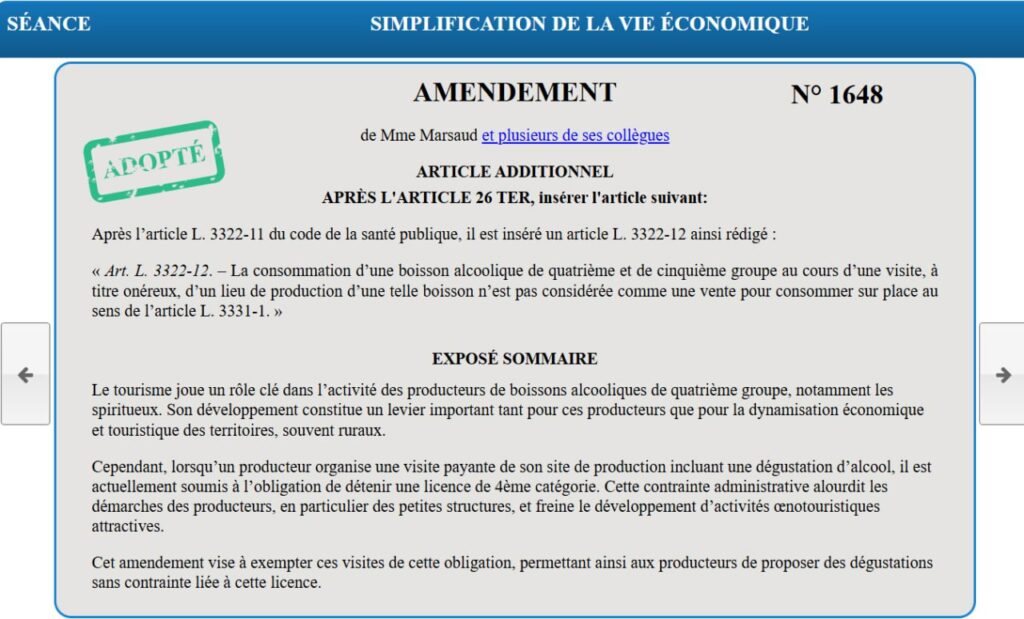

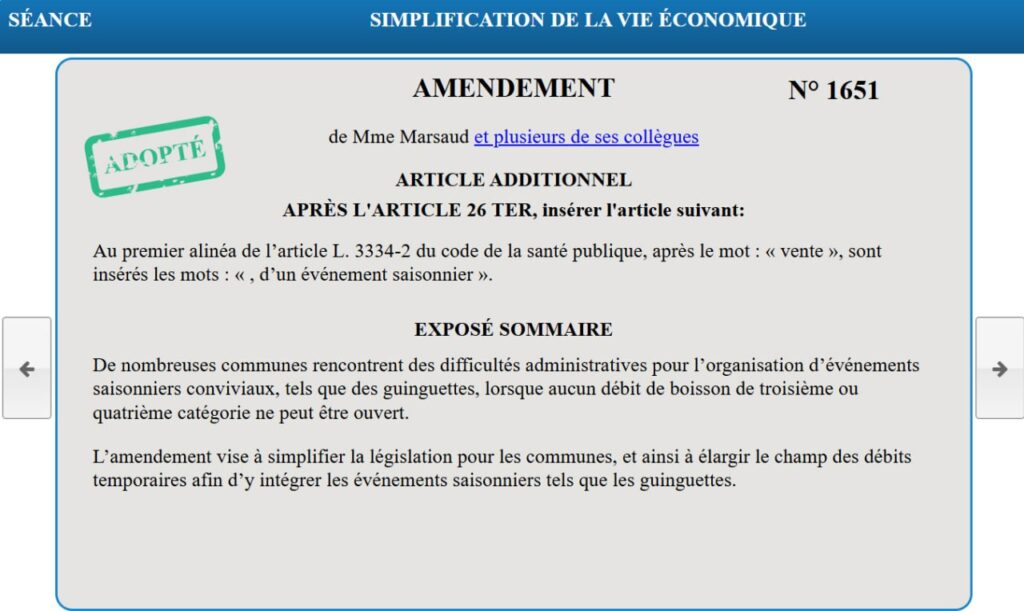

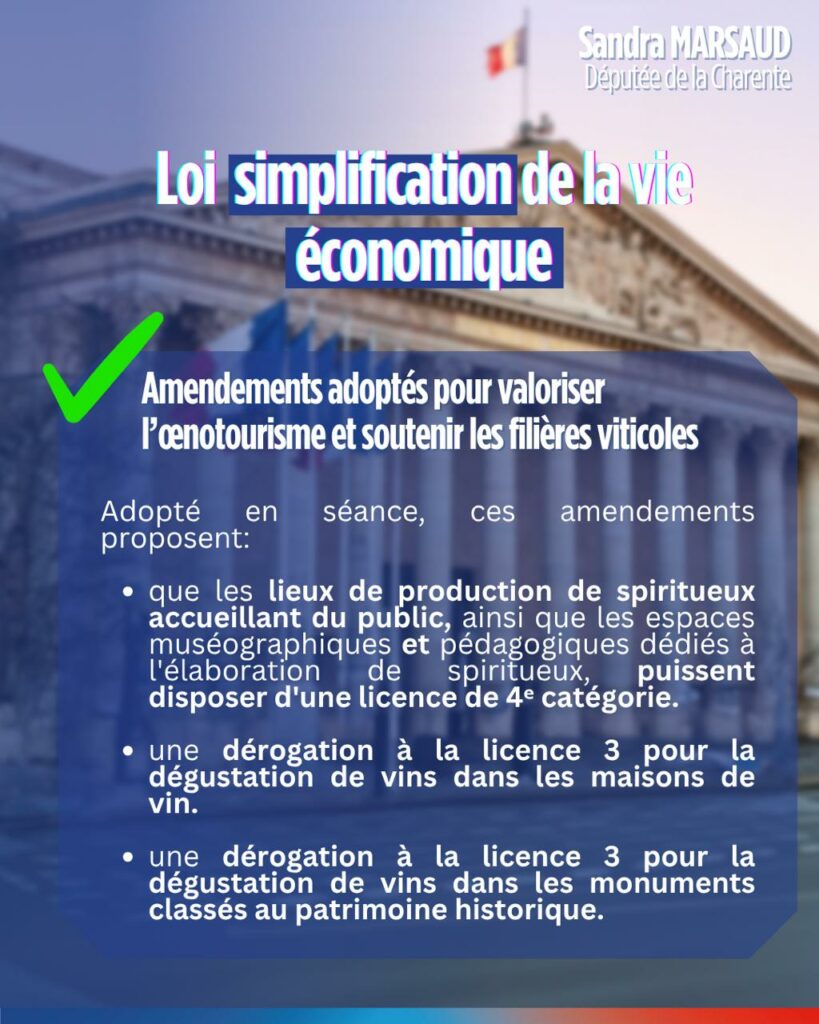

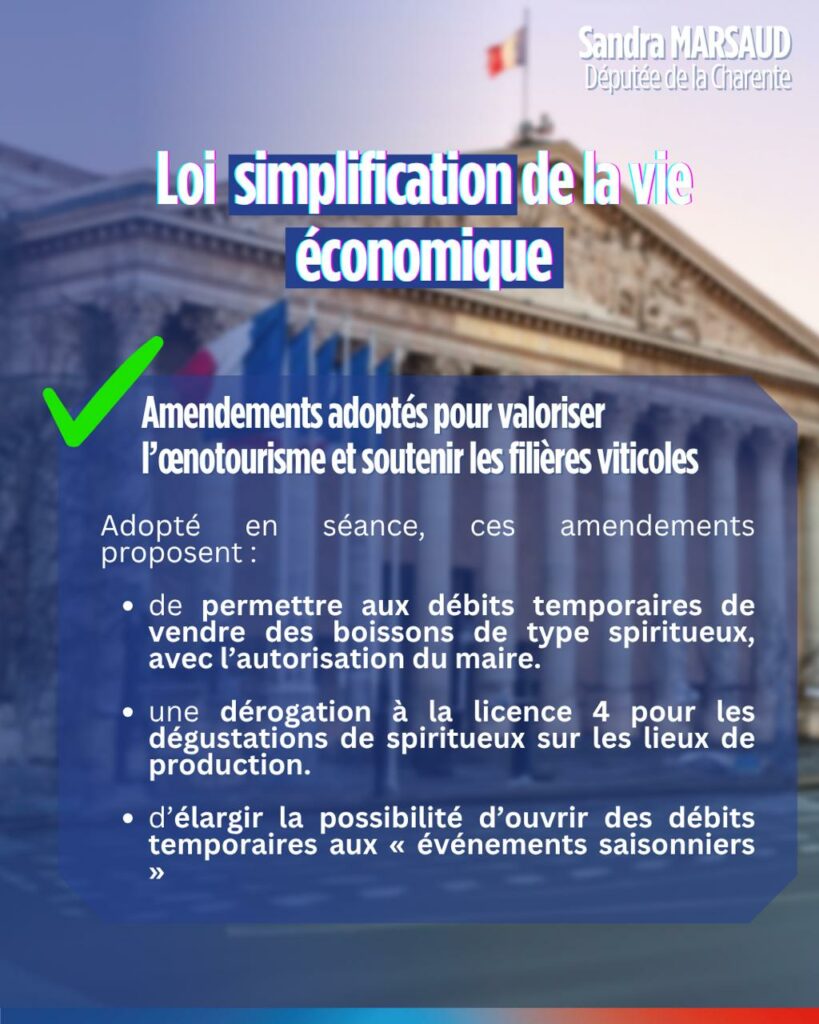

Loi de simplification économique : amendements adoptés pour valoriser l’œnotourisme et soutenir les filières viticoles

Dans le cadre du projet de loi de simplification économique, nos amendements en faveur de l’œnotourisme ont été votés !

Avec 12 millions d’œnotouristes attendus en 2024 (dont près de 50 % d’étrangers), ce secteur est une vraie force d’attractivité pour nos régions viticoles, qui doivent relever de nouveaux défis économiques et d’évolution des marchés.

Ces mesures soutiennent toutes les formes d’œnotourisme, en tenant compte des spécificités locales : vente directe, coopératives, négociants… mais aussi les nouveaux usages autour des festivals, guinguettes et événements éphémères qui font vivre nos territoires autrement.

Un engagement pour ne laisser aucun acteur ni aucune région de côté.

Retrouvez mon intervention en vidéo :

Mai 2025 en images

Retrouvez les temps forts du mois de mai, à Paris comme en circonscription : mission d’évaluation du programme Action cœur de ville, réunions de travail et rendez-vous, Caravane des ruralités, visite officielle, assemblées générales, cérémonies, inaugurations,…

Avril 2025 en images

Retrouvez les temps forts du mois d’avril, à Paris comme en circonscription : travail en commissions, auditions, mission d’information relative aux stratégies de marché de la filière vitivinicole, QAG, visites officielles, assemblées générales, réunions de travail et rendez-vous, visites,…

Finances publiques : conférence du Premier ministre

Le mardi 15 avril 2025, le Premier ministre s’est exprimé lors d’une conférence consacrée aux finances publiques. Cette intervention a permis de préciser les grands équilibres budgétaires et les priorités de l’action gouvernementale dans le contexte international incertain que nous connaissons aujourd’hui.

Les 4 grandes priorités du gouvernement :

1. L’indépendance nationale, notamment en matière de sécurité et de défense

Le Premier ministre a rappelé que la souveraineté de la France repose d’abord sur sa capacité à assurer la protection de ses citoyens. Cela implique de poursuivre l’effort engagé en matière de défense, de sécurité intérieure, de renseignement et de maîtrise technologique stratégique.

2. Le refus du surendettement

L’objectif réaffirmé est de ramener le déficit public à 3 % du PIB d’ici 2027. Cette ambition s’inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire, avec la volonté de préserver les grands équilibres financiers sans renoncer aux priorités fondamentales que sont l’éducation, la santé, la transition écologique ou encore la justice.

3. La refondation de l’action publique

Une modernisation de l’action de l’État est engagée, pour plus d’efficacité et de lisibilité. Cela passe par la simplification des procédures, une gestion plus rigoureuse des finances de l’État et une évaluation plus systématique des politiques publiques.

4. Le soutien à la vitalité économique

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de faire de la France un pays attractif pour l’investissement et l’emploi. L’activité économique est au cœur de la stratégie budgétaire : elle conditionne les recettes publiques et l’avenir des politiques sociales. L’innovation, la compétitivité, l’entrepreneuriat et la production seront activement soutenus.

Le Premier ministre a souligné l’importance d’un dialogue approfondi avec les élus locaux, les partenaires sociaux et les parlementaires, afin de bâtir collectivement une trajectoire crédible et juste.

Rapport sur les stratégies de marché de la filière vitivinicole : agir pour l’avenir du vin et des spiritueux français

Avec mon collègue Sylvain Carrière, nous avons présenté ce mercredi 9 avril devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale un rapport consacré aux stratégies de marché de la filière vitivinicole. Ce travail, nous l’avons mené dans la continuité de la mission engagée par mon ancien collègue Éric Girardin sous la précédente législature.

Ces travaux interviennent à un moment charnière pour l’avenir de nos vins, dans un contexte marqué par des difficultés profondes mais aussi par des opportunités à saisir.

Une filière en pleine mutation et confrontée à de nombreux défis

Au fil de nos rencontres avec les professionnels du secteur — viticulteurs, négociants, interprofessions, syndicats agricoles, services de l’État, acteurs de la distribution — un constat s’est imposé : la filière vitivinicole française traverse une période de grande instabilité.

La consommation de vin diminue, en France comme à l’international, sous l’effet des évolutions sociétales et des nouvelles attentes des consommateurs. À cela s’ajoutent des aléas climatiques de plus en plus fréquents, la hausse des coûts de production, les conséquences de la crise du Covid, ainsi que les tensions commerciales (États-Unis, Chine) qui affectent certains marchés.

Et pourtant, la viticulture reste un atout économique majeur pour la France, avec un excédent commercial de 15 milliards d’euros — le troisième derrière l’aéronautique et les cosmétiques.

Face à ces défis, nous avons identifié quatre leviers prioritaires d’action.

1. Faire de l’export un levier indispensable de croissance

→ Aujourd’hui, 25 % des vins français et près de 100 % du cognac sont exportés.

Mais pour faire face à la baisse de la consommation domestique, il est impératif de renforcer et de diversifier nos débouchés à l’international, y compris sur les segments d’entrée et de milieu de gamme, et d’explorer de nouveaux marchés comme l’Inde.

Nos propositions :

– Défendre des accords sectoriels européens adaptés à la viticulture.

– Renforcer le rôle diplomatique et l’action de Business France, en s’inspirant du modèle italien.

– Mieux accompagner les PME à l’export (formations, dispositifs simplifiés, VIE).

– Adapter les stratégies marketing aux spécificités des marchés hors UE.

2. Mieux promouvoir les vins et valoriser le savoir-faire français

Le vin français doit continuer de faire rêver, mais aussi savoir évoluer. Cela passe par un discours renouvelé et une stratégie d’attractivité renforcée.

Nos propositions :

– Amplifier les campagnes de communication internationales.

– Développer une stratégie nationale ambitieuse pour l’œnotourisme, qui a attiré 12 millions de visiteurs en 2023, dont 45 % d’étrangers.

– Intégrer pleinement les vins et spiritueux à la marque France.

– Valoriser la diversité, l’excellence et les démarches durables des producteurs.

3. Adapter l’offre à l’évolution des attentes des consommateurs

Les habitudes de consommation évoluent : vins plus légers, rosés, blancs, effervescents, cocktails, vins désalcoolisés… Les attentes en matière de naturalité, de traçabilité et d’innovation sont fortes.

Nos propositions :

– Encourager l’innovation produit : nouveaux cépages, nouvelles techniques de culture et de vinification.

– Promouvoir la diversification des produits viticoles.

– Mieux former les entreprises aux nouvelles tendances de consommation et aux attentes des jeunes générations.

4. Renforcer la gouvernance de la filière et mieux piloter l’offre

Aujourd’hui encore trop morcelée, la filière vitivinicole française doit se structurer davantage pour faire face aux crises et anticiper les évolutions du marché.

Nos propositions :

– Renforcer le rôle du CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins) : élargir ses missions, mieux observer les tendances de marché, et se doter d’outils de régulation inspirés du modèle champenois (réserve interprofessionnelle).

– Soutenir les démarches collectives des producteurs, coopératives et négociants.

– Développer des outils de gestion des crises plus réactifs et mieux anticipés.

– Accélérer les transitions environnementales dans les pratiques viticoles.

Un engagement pour les viticulteurs et les territoires

Je reste persuadée que l’avenir du vin français passe par notre capacité collective à nous adapter, à innover et à mieux valoriser nos savoir-faire. Ce rapport n’est qu’une étape, un outil de travail au service des professionnels de la filière.

Je continuerai à me mobiliser, aux côtés des viticulteurs et des acteurs des territoires, pour défendre et préparer l’avenir de ce patrimoine, pilier de notre culture et de notre économie.

Retrouvez ici le rapport.

Focus en vidéos

Mieux piloter l’offre de la filière vitivinicole, c’est mieux répondre aux évolutions de la demande, en France comme à l’international.

Dans notre rapport, 9 recommandations sur 15 concernent cet enjeu stratégique majeur pour l’avenir de la filière.

-Adapter la production au changement climatique

-Innover et diversifier les produits

-Segmenter l’offre pour mieux répondre aux consommateurs

-Mieux observer les tendances de marché

-Renforcer la capacité collective d’action

Nous soutenons pleinement la démarche engagée par le plan Cap Vins porté par le CNIV, et proposons de renforcer le rôle de cette instance au niveau national.

L’objectif ? Doter la filière vitivinicole française des outils nécessaires pour mieux anticiper, mieux se structurer et mieux conquérir les marchés.

Avec 12 millions d’œnotouristes accueillis en 2023 — dont 45% d’étrangers — la filière vitivinicole a un formidable levier de développement devant elle.

Visites de domaines, hébergements, restauration… L’œnotourisme ne cesse de se réinventer.

Face à un tel potentiel — dans le pays le plus visité au monde — il est temps de franchir un cap.

Dans notre rapport, nous proposons le lancement d’une stratégie nationale ambitieuse pour faire de l’œnotourisme un véritable moteur d’attractivité et de rayonnement international.

Mars 2025 en images

Retrouvez les temps forts du mois de mars, à Paris comme en circonscription : travail en commissions, auditions, visite ministérielle, visite de Gabriel Attal, assemblées générales, réunions de travail et rendez-vous,…

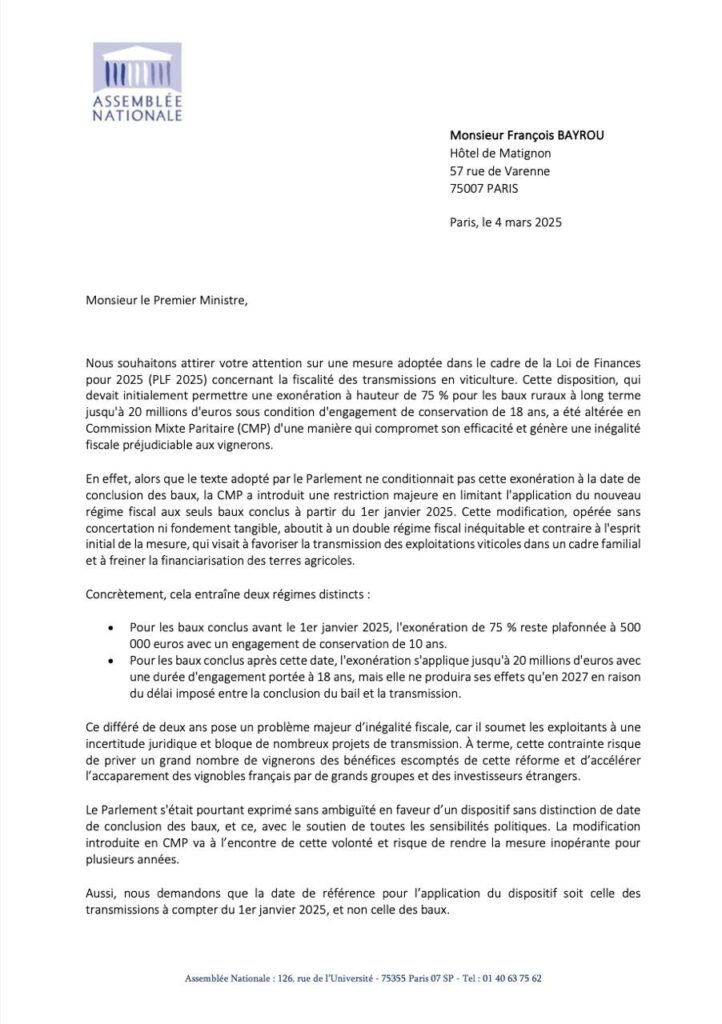

Fiscalité des transmissions des terres viticoles

Avec mes collègues parlementaires nous avons adressé un courrier au Premier Ministre pour dénoncer une mesure adoptée dans la Loi de Finances 2025 concernant la fiscalité des baux ruraux à long terme en viticulture. Une disposition censée offrir une exonération de 75 % pour les baux conclus avant 2025 a été modifiée en Commission Mixte Paritaire, créant ainsi une inégalité fiscale préjudiciable aux vignerons.

Cette modification, qui conditionne l’exonération aux baux conclus après le 1er janvier 2025, compromet la réforme et crée une incertitude juridique. Les vignerons risquent de se retrouver désavantagés, ralentissant les projets de transmission et ouvrant la voie à la financiarisation des terres viticoles.

Nous demandons que la date de référence pour l’application du dispositif soit celle des transmissions à compter du 1er janvier 2025, comme initialement prévue.

Cette demande est essentielle pour protéger l’avenir de la viticulture française et éviter la concentration des terres entre de grandes entreprises et investisseurs étrangers.

Transition écologique : présentation du Plan national d’adaptation au changement climatique

Agnès Pannier-Runacher, ministre d’Etat en charge de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, a dévoilé lundi 10 mars la version finalisée du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), en présence de la presse et des parties prenantes.

I) Un constat alarmant : la France en première ligne du changement climatique

Les phénomènes météorologiques extrêmes s’intensifient : sécheresses, inondations, canicules, tempêtes, recul du trait de côte, fonte des glaciers… Aucun territoire n’est épargné. En 2024, la France a connu une des cinq années les plus chaudes depuis 1900 et l’une des plus pluvieuses en trois décennies. Les impacts sont déjà dramatiques :

– 313 communes des Hauts-de-France déclarées en catastrophe naturelle après des inondations dévastatrices.

– 11 millions de maisons menacées par le phénomène de retrait-gonflement des argiles.

– 20% du littoral français en recul à cause de l’érosion côtière.

– 50% de la surface des glaciers disparus depuis la fin du Petit Âge glaciaire, menaçant l’économie montagnarde.

– Des canicules de plus en plus meurtrières, affectant en particulier les populations vulnérables.

II) S’adapter pour réduire les coûts et protéger l’économie

Au-delà des drames humains, le dérèglement climatique représente une menace économique majeure :

– Sans action, les sinistres climatiques pourraient doubler en 30 ans, avec un coût de 140 milliards d’euros d’ici 2050.

– Le PIB français pourrait chuter de 10% dans les 50 prochaines annéessi le réchauffement atteint 2°C.

– 80% des emplois en France dépendent directement ou indirectement des ressources naturelles et sont donc menacés.

– Le coût des vagues de chaleur entre 2015 et 2020 a été estimé entre 22 et 37 milliards d’euros.

L’adaptation est donc une nécessité économique. Chaque euro investi permet d’économiser huit euros en réparations futures.

III) Un plan structuré en trois axes majeurs

Le PNACC repose sur 52 mesures concrètes et 200 actions opérationnelles, organisées autour de trois axes stratégiques :

1. Mieux Anticiper les Risques

– Création d’une « trajectoire de référence au changement climatique » (TRACC) pour guider les politiques publiques.

– Renforcement des données scientifiques pour affiner les projections climatiques et adapter les territoires en conséquence.

– Nomination d’un référent adaptation dans chaque préfecture pour coordonner les actions locales.

2. Investir dans les Infrastructures

– 1 milliard d’euros mobilisés par les Agences de l’eau (dont 40% pour des solutions fondées sur la nature).

– Fonds Barnier porté à 300 millions d’euros pour financer la prévention des risques naturels.

– 260 millions d’euros dédiés à l’adaptation via le Fonds Vert.

– Mission « Adaptation » pour accompagner 100 intercommunalités dans l’élaboration de plans d’action concrets.

3. Préparer la population et les acteurs locaux

– Territorialisation du plan avec des stratégies spécifiques pour les littoraux, les montagnes, les forêts et l’agriculture.

– Lancement d’une réserve civile pour l’adaptation et la gestion des crises climatiques, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur.

– Mobilisation des élus et acteurs locaux à travers les COP territoriales, avec un accompagnement renforcé des collectivités.

4. Des moyens financiers inédits pour une mise en œuvre rapide

L’adaptation nécessite des financements solides, et le gouvernement entend y consacrer des moyens inédits :

– Augmentation de 40% des enveloppes pour la gestion des risques.

– 30 millions d’euros spécifiques pour la prévention des dommages liés au retrait-gonflement des argiles.

– Mobilisation du secteur bancaire et des assurances pour un meilleur financement de la prévention.

5. Un suivi rigoureux pour assurer l’impact du plan

Le gouvernement mettra en place des indicateurs précis pour suivre l’efficacité des mesures et leur mise en œuvre. Ces données seront publiées régulièrement afin de garantir une transparence totale et une amélioration continue des actions engagées.

En conclusion de sa déclaration officielle, Agnès Pannier-Runacher a déclaré : « Mesdames, Messieurs, la science nous alerte et la réalité nous rattrape. Pour faire face à l’urgence du dérèglement climatique, nous avons construit, pendant de longs mois, un plan fondé sur un consensus scientifique et désormais des parties prenantes. Ce plan doit permettre à notre pays d’être prêt. Il va venir compléter toutes les actions que nous avons déjà engagées pour l’atténuation, pour la décarbonation, pour la préservation de notre biodiversité et pour la diminution des pollutions. Ce plan doit désormais se décliner sur tous nos territoires, dans toutes leurs spécificités, et aux côtés des acteurs locaux. Comme vous l’avez vu nous nous en donnons désormais les moyens ».